Le Logos et le Lotus : Pourquoi la Genèse n'a pas copié la Théologie de Ptah

Une analyse approfondie des différences fondamentales entre la Révléation hébraïque et la plus haute philosophie égyptienne.

KÉMETISMEANIMISME

Vérité Le Noir

9/25/20257 min read

Introduction : L'Écho et la Source

Dans la quête pour comprendre les origines de la pensée monothéiste, un texte se dresse comme un monument fascinant : la Théologie Memphite, inscrite sur la Pierre de Chabaka. Ce récit, décrivant le dieu Ptah créant le monde par la pensée et la parole, est souvent brandi par les critiques comme la "source égyptienne" que le livre de la Genèse aurait plagiée.

La ressemblance est en effet troublante et mérite un examen sérieux. Mais un examen honnête, qui va au-delà des similitudes de surface pour sonder les profondeurs des structures théologiques, révèle une vérité bien plus complexe. Les deux récits ne sont pas celui d'un original et d'une copie. Ce sont deux échos d'une question primordiale, mais des échos qui vibrent à des fréquences radicalement différentes.

Cet article n'est pas une polémique. C'est une dissection comparative. En analysant cinq différences fondamentales entre la création par Yahvé et la création par Ptah, nous allons démontrer que loin d'être un emprunt, le récit de la Genèse se dresse comme une proclamation d'une originalité et d'une cohérence théologique sans précédent.

1. Le Problème Historique : Un Original Fantôme et une Tradition plus Ancienne

Avant même de comparer les textes, l'accusation de plagiat se heurte à un mur factuel. Elle repose sur une hypothèse historiquement fragile tout en ignorant la profondeur chronologique de la tradition biblique.

La Faiblesse Égyptienne : Un Document Isolé et Tardif

La Pierre de Chabaka, notre seule source pour la Théologie Memphite, est une copie tardive commandée par le pharaon Chabaka autour de 710 av. J.-C. Le texte prétend être une transcription d'un papyrus plus ancien, mais cet original n'a jamais été retrouvé. Sa date est l'objet de débats académiques intenses, sans aucun consensus. Fonder une accusation de plagiat sur un document fantôme est, au mieux, une spéculation.La Force Hébraïque : Une Tradition Continue et Datable

Face à la datation incertaine du texte de Ptah, la tradition de la Genèse, elle, est fermement ancrée dans le paysage intellectuel du Proche-Orient ancien. Loin d'être un texte isolé, il partage des thèmes communs (création, déluge) avec des récits mésopotamiens beaucoup plus anciens, comme l'épopée d'Atrahasis (XVIIIe siècle av. J.-C.).Cependant, affirmer cela n'est pas un aveu de plagiat. C'est la clé pour comprendre le génie de la Genèse. Les auteurs bibliques connaissaient ces récits. Mais au lieu de les copier, ils les ont systématiquement subvertis. Ils ont pris les mythes de leur époque – des histoires de dieux capricieux, violents et immanents – et les ont entièrement réécrits pour exprimer une Révélation radicalement nouvelle : celle d'un Dieu unique, bon, transcendant et moral.

La force de la Genèse n'est donc pas son absence d'influences, mais sa puissance polémique. L'argument le plus solide pour l'ancienneté de ses traditions fondamentales, comme le démontre l'éminent bibliste Kenneth A. Kitchen, est que ses récits, sa langue et ses coutumes correspondent parfaitement au contexte du deuxième millénaire avant notre ère. Ses racines sont profondes.

L'accusation de plagiat s'effondre donc : les traditions de la Genèse sont plus anciennes que la seule version datable du texte de Ptah, et sa relation avec les mythes plus anciens n'est pas celle d'une copie, mais d'une correction révolutionnaire.

Source 1 : L'éminent bibliste Kenneth A. Kitchen, dans son ouvrage On the Reliability of the Old Testament, démontre que la culture, la langue et les formes littéraires de la Genèse correspondent parfaitement au contexte du deuxième millénaire avant J.-C., réfutant l'idée d'une invention tardive.

Source 2 : L'assyriologue W.G. Lambert dans son analyse de la littérature mésopotamienne confirme l'ancienneté de ces traditions narratives, plaçant fermement le contexte intellectuel de la Genèse bien avant la 25e dynastie égyptienne.

2. Différence Fondamentale N°1 : La Transcendance contre l'Immanence

C'est la fracture métaphysique la plus importante. Même les tentatives de syncrétisme les plus sophistiquées ne parviennent pas à combler ce fossé.

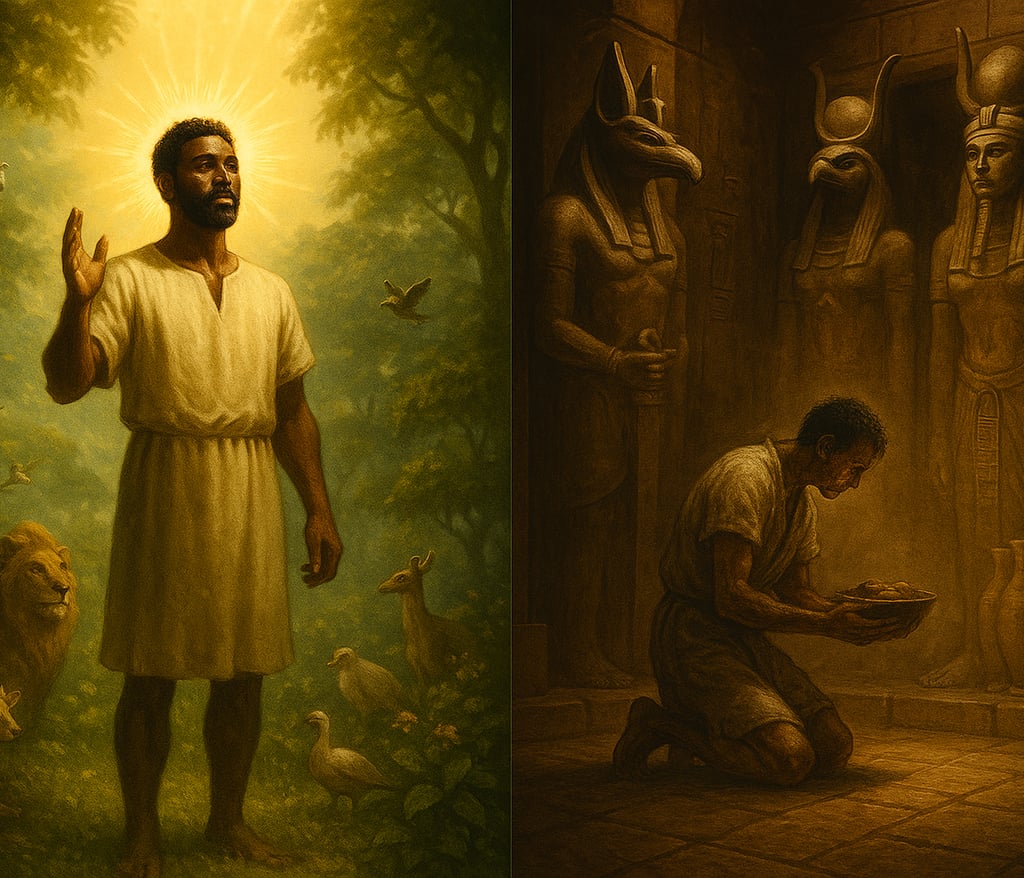

Le Dieu de la Genèse est radicalement Transcendant. Il existe avant, en dehors, et indépendamment de la création. Il n'est pas issu du chaos aqueux primordial (tohu wa-bohu) ; Il est l'Être souverain qui parle et ordonne ce chaos. Le récit biblique est celui d'une Création ex nihilo (à partir de rien).

Ptah est fondamentalement Immanent. Même sous sa forme syncrétique Ptah-Tatenen, où il fusionne avec le "tertre primordial" (Tatenen), il reste lié à la matière. Si Ptah est la première terre qui émerge, il ne peut exister avant elle. Il est une partie du système cosmique, une force qui organise de l'intérieur une substance divine préexistante (le Noun). C'est un panthéisme sophistiqué, pas une création transcendante.

Implication théologique : Le Dieu de la Bible est le seul Souverain absolu, extérieur et juge de Sa création. Ptah reste une divinité au sein du cosmos. Un Dieu qui est le monde ne peut ni le juger objectivement, ni le sauver de l'extérieur.

Source 3 : Le philosophe et égyptologue Erik Hornung, dans Conceptions of God in Ancient Egypt: The One and the Many, analyse en profondeur cette nature immanente des dieux égyptiens, qui sont toujours intégrés au cosmos, contrairement au Dieu transcendant de la tradition hébraïque.

3. Différence Fondamentale N°2 : Le Repos du Roi contre le Travail de l'Artisan

La conclusion des deux récits révèle une divergence théologique profonde. Dans la Genèse, Dieu se repose le septième jour. Ce Sabbat n'est pas un signe de fatigue, mais un acte de souveraineté achevée. Comme l'explique le théologien John H. Walton, c'est l'inauguration du cosmos comme temple où le Roi s'installe pour gouverner une création qui a atteint sa pleine fonctionnalité. Cet acte confère à l'Histoire une finalité (telos) : l'invitation à entrer dans le repos de Dieu.

En revanche, Ptah est l'artisan divin, une force continuellement active dans la production et le maintien du cosmos. Bien que la pensée égyptienne inclue des notions de jugement final, il lui manque ce concept d'un repos créateur qui déclare l'œuvre achevée et inaugure une nouvelle phase de gouvernance. La vision du monde égyptienne reste largement cyclique, axée sur la répétition et le maintien de l'ordre face au chaos.

La véritable rupture biblique n'est donc pas une simple opposition entre "linéaire" et "cyclique". C'est l'introduction d'une vision où l'histoire n'est pas un cycle sans fin, mais une narration qui a un commencement, un but, et qui est structurée par une relation d'alliance (covenant) entre le Créateur et l'humanité. C'est cette structure narrative et covenantelle qui est sans précédent.

Source 4 : Le théologien John H. Walton, dans The Lost World of Genesis One, développe brillamment l'idée que la création en sept jours est une cosmologie de "temple", où le repos de Dieu signifie Son installation dans le cosmos comme Son temple pour le gouverner.

4. Différence Fondamentale N°3 : L'Alliance Morale contre l'Interaction Magique

Une analyse plus poussée révèle des différences théologiques profondes dans la nature de l'action divine et le statut de l'humanité. Concernant la parole créatrice, une distinction s'impose : si les deux textes lui attribuent une puissance efficace, son cadre conceptuel diffère.

La parole du Dieu biblique est un commandement souverain qui instaure un ordre moral et légal. En Égypte, la parole de Ptah s'inscrit dans le concept de heka, une force fondamentale de l'univers souvent traduite par "magie". L'égyptologue John D. Baines a effectivement montré que la parole et l'écrit étaient considérés comme dotés d'une efficacité vitale. L'implication est majeure : la Genèse présente une relation fondée sur l'obéissance à une loi personnelle, tandis que le système égyptien impliquait une interaction avec des forces cosmiques via des rites.

Cette divergence culmine dans le statut de l'homme. La Genèse présente l'humanité comme le couronnement de la création, dotée d'une dignité unique en étant faite à "l'image de Dieu" pour exercer une vice-royauté sur le monde. La Théologie Memphite, sans nier le rôle des humains, les place dans un réseau cosmique où leur fonction première est de servir les dieux.

Il est important de noter que la vision égyptienne n'était pas dénuée d'une forme de dignité, mais celle-ci était subordonnée à un système cultique. L'originalité de la Genèse réside donc dans la combinaison d'une cosmogonie téléologique (qui a un but) et d'une anthropologie centrée sur une relation d'alliance avec le Créateur.

Pour comprendre comment ce récit originel est, à sa racine, une histoire profondément africaine, nous vous invitons à explorer les "Trois Révélations" de notre manifeste gratuit.

Contact

Nous répondons à vos questions sur la foi.

hello@reponseschretiennes.com

+221-77-123-4567

© 2025. All rights reserved.