Portrait de la Fracture (11/54) : Le Tchad - Entre la Résilience du Désert et la Loi du Plus Fort

Cet article explore la sagesse forgée par les peuples du Sahel tchadien dans un environnement impitoyable : endurance, solidarité clanique, codes d’honneur stricts. Ces valeurs ont permis de survivre aux rigueurs du désert. Mais derrière cette force se cachait une fracture tragique : la loi du plus fort. Le raid (ghazw) et l’esclavage transsaharien, justifiés par des logiques religieuses ou claniques, ont installé une culture de prédation et de méfiance.

ANIMISMEPORTRAITS DE LA FRACTURE

Vérité Le Noir

8/18/20255 min read

Introduction : L'Héritage sous l'Arbre à Palabres

Aujourd'hui, notre voyage nous mène au cœur du Sahel, au Tchad, une nation charnière entre le nord saharien et l'Afrique subsaharienne. C'est une terre de contrastes saisissants, une mosaïque de peuples – Arabes, Sara, Toubou, Kanembou – dont les cultures ont été façonnées par la rudesse du désert et la précarité de la vie. Asseyons-nous à l'ombre de l'acacia pour écouter la sagesse née de cette terre aride, non pas pour la juger avec arrogance, mais pour comprendre honnêtement sa logique. Notre quête reste la même : cette vision du monde, qui a produit des peuples si endurants, nous fournit-elle une boussole morale assez solide pour construire une nation stable et juste ?

1. Le Trésor : La Sagesse de l'Endurance et le Code de l'Honneur

La plus grande force des cultures traditionnelles du Sahel tchadien est la valeur de l'endurance et la force des liens claniques. Dans un environnement où l'eau et les pâturages sont rares, où la vie est une lutte constante contre la sécheresse, la survie n'est possible qu'à travers une solidarité de fer au sein du clan ou de la tribu.

Cette réalité a produit des codes de l'honneur très stricts. La loyauté au lignage, la bravoure au combat, la protection de la famille et du bétail sont les vertus suprêmes. La spiritualité traditionnelle est souvent marquée par la croyance en un Dieu créateur lointain, mais la vie quotidienne est rythmée par la nécessité de naviguer dans un monde de forces imprévisibles, qu'il s'agisse des caprices du climat ou des tensions avec les clans voisins. La sagesse n'est pas une abstraction philosophique ; c'est un ensemble de règles pragmatiques pour survivre et préserver l'honneur du groupe dans un monde difficile.

(Source 1 : L'ouvrage classique de l'ethnologue Jean Chapelle, Le Peuple tchadien: ses racines et sa vie, reste une source précieuse pour comprendre la mosaïque des peuples du Tchad et leurs structures sociales traditionnelles.)

(Source 2 : Les travaux de l'anthropologue Catherine Baroin sur les Toubou du Sahara offrent un aperçu fascinant de l'organisation sociale et des codes d'honneur des peuples nomades du désert.)

2. La Fracture : Le Point de Rupture Moral

Cependant, cette éthique de la survie, si efficace pour souder le clan, portait en elle une fracture tragique qui a ensanglanté l'histoire du Tchad : la légitimation de la prédation et la loi du plus fort.

Dans un environnement de pénurie, la ressource la plus précieuse est souvent celle que l'on peut prendre à son voisin. La logique de l'honneur du clan a souvent servi de justification à une pratique endémique : le ghazw, le raid sur les autres groupes pour capturer du bétail, des biens, et surtout, des êtres humains.

L'Esclavage comme Institution Économique : Pendant des siècles, les empires du Sahel, comme le Royaume du Kanem-Bornou ou le Sultanat du Ouaddaï, ont été des acteurs majeurs de la traite transsaharienne. Leur puissance militaire était largement fondée sur leur capacité à mener des raids (razzias) sur les populations "païennes" (non islamisées) du sud du Tchad, les Sara et autres peuples.

La Déshumanisation Religieuse : Bien que l'islam soit arrivé tardivement dans la région, il a souvent été utilisé pour renforcer cette fracture. Les peuples du Sud n'étaient pas vus comme des frères à convertir, mais comme des Kirdi ("infidèles"), une réserve d'esclaves dont la capture était justifiée par la guerre sainte.

La Morale du Conflit : La vision du monde qui en découle n'est pas celle d'une humanité unie, mais d'une opposition irréductible entre "nous" (le clan, la foi) et "eux" (les autres, les infidèles). La violence envers "l'autre" n'est pas un péché ; elle peut être un acte de bravoure et une nécessité économique.

(Source 3 : L'historien John E. Lavers, dans ses contributions à l'History of West Africa, a documenté le rôle central de la traite transsaharienne dans l'économie et la politique des grands empires sahéliens, y compris ceux du Tchad.)

Comment un système peut-il valoriser l'honneur et la loyauté au sein du groupe tout en justifiant la prédation et l'asservissement systématique de ses voisins ? C'est la contradiction d'une éthique de la survie qui n'est pas tempérée par une vision de l'humanité universelle.

3. La Conséquence : Les Cicatrices dans le Présent

Les cicatrices de cette fracture historique sont la clé pour comprendre la tragédie du Tchad moderne.

La Division Nord-Sud : C'est la faille politique et sociale la plus profonde du pays. L'histoire du Tchad post-indépendance est une succession de guerres civiles et de coups d'État qui opposent un "Nord" (perçu comme arabo-musulman et dominant politiquement) à un "Sud" (perçu comme africain noir, chrétien ou animiste, et économiquement exploité). Cette division est l'héritage direct des siècles de raids esclavagistes.

La Culture de l'Impunité : La logique du plus fort et du pouvoir militaire reste profondément ancrée. Les changements de régime se font rarement par les urnes, mais souvent par les armes.

Le Sous-développement : Des décennies de guerre civile, alimentées par ces divisions historiques, ont laissé le pays, malgré ses richesses pétrolières, dans un état de pauvreté extrême.

4. La Solution Externe et le Questionnement Final

Et c'est ici que nous devons poser la question honnête. D'où vient l'idéal fragile d'une "République du Tchad, une et indivisible", où le Sara, l'Arabe, le Toubou et le Kanembou seraient des citoyens égaux ?

Cette idée ne vient pas de la tradition du ghazw ou de la loi du plus fort.

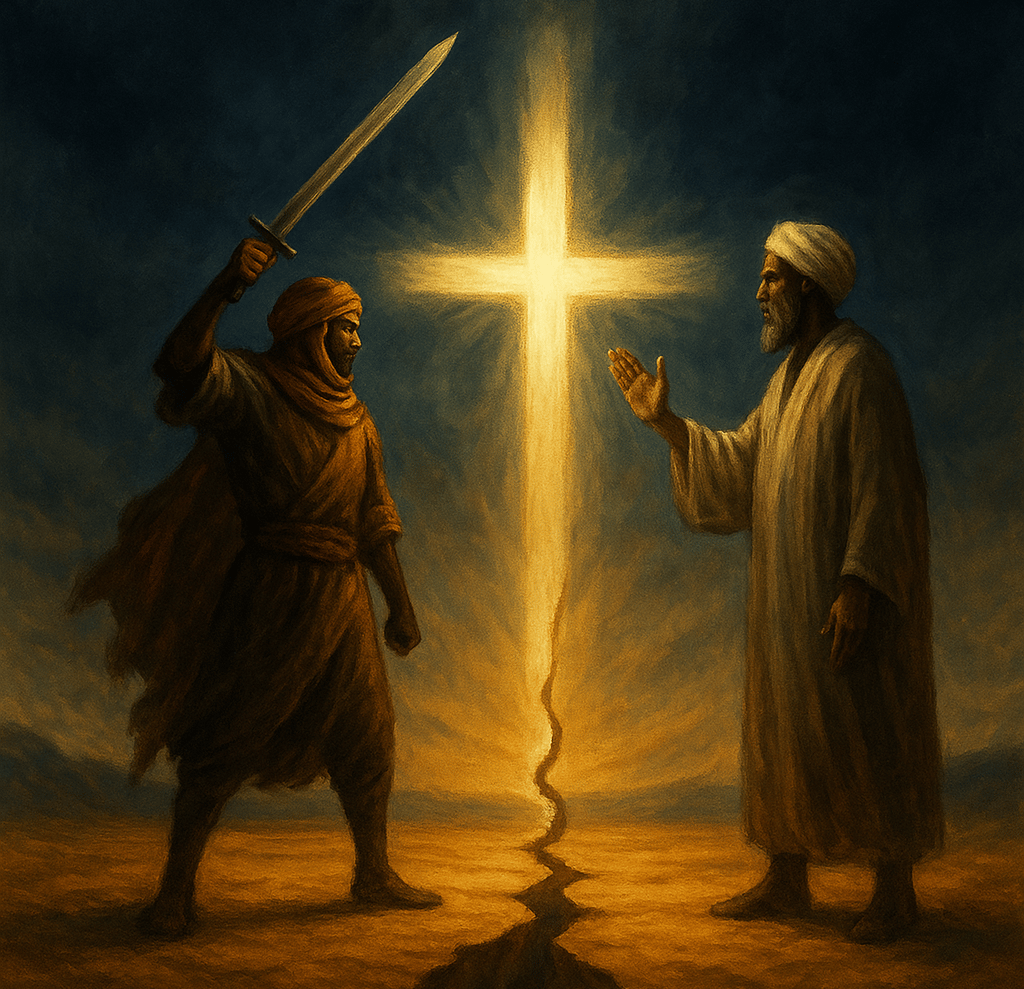

Elle est un emprunt à la vision du monde judéo-chrétienne, qui a introduit une idée totalement étrangère à la logique de la prédation sahélienne : le concept de l'ennemi comme un prochain à aimer. C'est l'Évangile qui proclame que le bon Samaritain (un étranger méprisé) est un modèle de compassion. C'est le Christ qui, sur la Croix, a prié pour ses bourreaux (Luc 23:34), brisant le cycle de la vengeance. C'est la foi chrétienne qui a été un moteur puissant de l'éducation et du développement dans le sud du Tchad, offrant une vision de la dignité et de l'espérance face à des siècles d'oppression.

Cela nous laisse avec une question cruciale. Une question pour chaque Tchadien qui aspire à la paix et à l'unité nationale :

Si notre histoire est si profondément marquée par une fracture entre des peuples qui se définissaient les uns contre les autres, et si, pour rêver d'une nation réconciliée, nous sommes obligés d'emprunter à l'Évangile les concepts de pardon et d'amour de l'ennemi... ne serait-ce pas la preuve que la seule force capable de guérir les blessures de nos raids passés n'est pas un nouveau chef de guerre, mais le Prince de la Paix ?

Comment construire une nation unie sur la loi du plus fort ? Et si la véritable force n'était pas dans la capacité à prendre, mais dans la capacité à pardonner ?

Contact

Nous répondons à vos questions sur la foi.

hello@reponseschretiennes.com

+221-77-123-4567

© 2025. All rights reserved.