Le Pacte de Fer : Comment l’Europe a Acheté des Esclaves en Afrique par les Armes, non par la Bible

Contrairement à une idée reçue, le christianisme n’a pas causé la traite négrière. Ce mythe ne résiste pas à l’examen historique rigoureux : les premières tentatives européennes d’esclavagisme furent des échecs militaires face aux royaumes africains.

KÉMETISMEANIMISMEHISTOIRE ET CHRISTIANISME

Moïse Takougang

9/7/20257 min read

Introduction

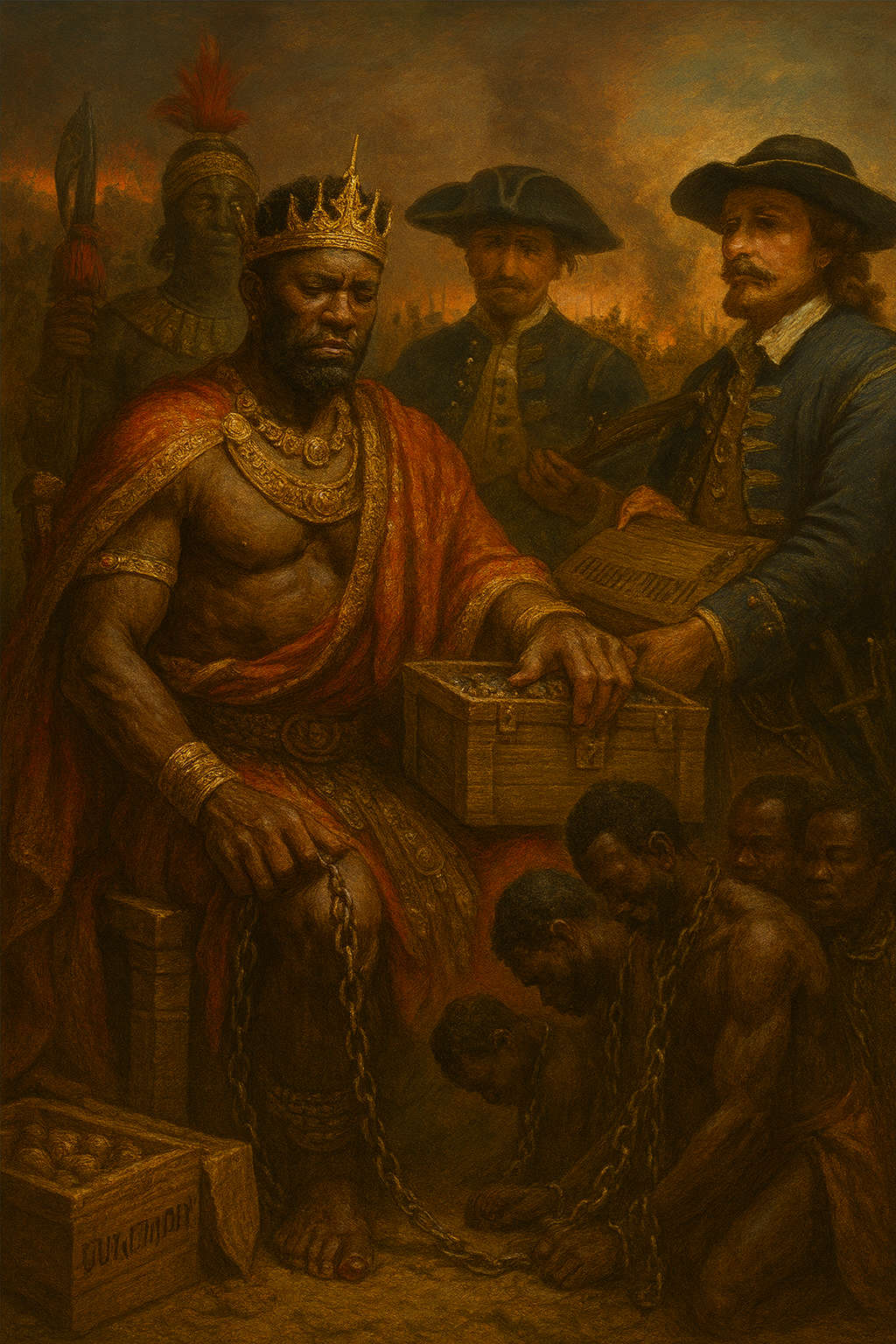

L’idée que l’évangélisation fut le moteur de la traite négrière est un mythe tenace, mais un mythe tout de même. Les archives et les témoignages de l’époque brossent un tableau bien plus sombre et pragmatique : les premières tentatives européennes de capture directe d'esclaves sur les côtes africaines se soldèrent par des échecs militaires cuisants. Contraints de changer de stratégie, les marchands européens négocièrent des alliances avec des royaumes côtiers. Leur monnaie d’échange, la plus convoitée et la plus dévastatrice, fut l’arme à feu. Le christianisme, loin de servir de justification idéologique à ce commerce, fut souvent perçu comme un obstacle économique. C’est la raison pour laquelle les capitaines négriers, dans un calcul cynique, évitaient délibérément de baptiser leurs captifs, car le droit canonique interdisait de réduire un frère en Christ à l'esclavage.

I. Les Défaites Européennes : L’Échec des Raids Directs

Avant de devenir des partenaires commerciaux, les Européens furent d'abord des pillards, mais ils se heurtèrent à une résistance féroce qui brisa leurs ambitions de conquête facile.

L’échec portugais au Sénégal (1444-1460)

Les premiers navigateurs portugais, enhardis par leurs succès dans des zones peu peuplées, tentèrent de kidnapper des Africains par la force. La chronique de Gomes Eanes de Zurara, commanditée par la couronne portugaise, décrit sans fard la déroute d’une expédition près du fleuve Sénégal en 1444. Les Wolofs, prévenus et organisés, infligèrent de lourdes pertes aux assaillants. Une autre expédition en 1445 subit un sort similaire, repoussée par des guerriers dont les flèches empoisonnées s'avéraient redoutables. Face à ces revers sanglants, la stratégie portugaise évolua : les raids (razzias) laissèrent place au commerce (resgate), une approche jugée plus sûre et plus profitable.Le désastre britannique en Gold Coast (1555)

Un siècle plus tard, l’arrogance européenne était toujours présente. Le capitaine John Lok, un marchand londonien, débarqua sur la Gold Coast (actuel Ghana) avec une centaine d’hommes, espérant capturer rapidement des esclaves. L'expédition tourna au carnage. Sa troupe fut décimée par les armées locales des Akan, bien plus nombreuses et maîtrisant parfaitement le terrain. Le marchand et chroniqueur Richard Eden nota sobrement le résultat dans son ouvrage The Decades of the Newe Worlde or West India (1555) : les soldats furent anéantis et peu d'entre eux revinrent. La leçon était claire : la force brute ne suffisait pas.L’embuscade de Ndongo (1579)

Au sud, les Portugais tentèrent une incursion militaire massive contre le royaume de Ndongo, en Angola. L'expédition menée par Paulo Dias de Novais en 1579 se heurta à une résistance implacable de l'armée du ngola (roi). Les forces portugaises furent écrasées lors de la bataille de la Lukala, une défaite si totale qu'elle mit un terme à leurs tentatives de conquête directe de l'intérieur pour des décennies. Ces échecs répétées forcèrent les Européens à adopter une nouvelle approche : celle du commerce armé.

II. Le Système des "Armes contre Esclaves" : Un Pacte Diabolique

Puisque la conquête était impossible, la corruption par les armes devint la norme. Les Européens proposèrent aux élites africaines les moyens de dominer leurs voisins, créant un cycle de guerres et de prédation sans fin.

La logique économique de la violence

Les chiffres sont éloquents. Entre 1750 et 1807, on estime que plus de 283 000 fusils étaient exportés chaque année de Grande-Bretagne vers l'Afrique de l'Ouest. Au total, sur l'ensemble du XVIIIe siècle, ce sont probablement entre 20 et 50 millions d'armes à feu qui furent déversées sur le continent, devenant la principale monnaie d'échange contre des vies humaines. Le taux d'échange reflète cette escalade : à Calabar (sud-est du Nigeria), un homme valide valait quatre ou cinq barres de fer en 1680. Au début du XVIIIe siècle, le prix était passé à treize barres de fer, soit l'équivalent de plusieurs fusils.Témoignages accablants

Du côté africain, les dirigeants comprirent vite que refuser ce pacte signifiait leur propre destruction. Le roi Kpengla du Dahomey (r. 1774-1789) aurait déclaré à un marchand français que le commerce des esclaves était le "plus grand bonheur" de son peuple, car il lui fournissait les fusils nécessaires pour se défendre et attaquer ses ennemis.

Du côté européen, la duplicité était totale. Le négrier John Matthews, dans son Voyage to the River Sierra Leone (1788), admettait sans détour : "Le commerce des esclaves est si étroitement lié aux guerres intestines des Africains qu'il est impossible de le dissocier." Il reconnaissait que les rois locaux menaient des guerres spécifiquement pour obtenir des captifs à vendre, alimentant ainsi un cercle vicieux dont les Européens étaient les principaux bénéficiaires.

III. La Bible : Un Obstacle Rejeté par les Négriers

Loin d'être un outil d'asservissement, la doctrine chrétienne fut un frein que les trafiquants ont consciencieusement contourné.

L’interdit religieux et la pratique négrière

La bulle papale Sicut Dudum (1435) avait déjà condamné l'asservissement des habitants des Canaries, même non-chrétiens. Plus tard, une règle s'imposa : on ne pouvait réduire un chrétien en esclavage. Cette contrainte juridique et morale était une menace directe pour la rentabilité de la traite. Le capitaine négrier Thomas Phillips écrivit explicitement dans son journal en 1694 qu'il n'autorisait aucun prêtre à bord de son navire, le Hannibal, de peur que le baptême des captifs ne les rende invendables et ne "ruine le commerce".Le refus des rois africains convertis

Le cas le plus tragique est celui d'Afonso Ier, roi du Kongo (r. 1509-1543). Converti sincère au catholicisme, il tenta d'établir une nation chrétienne moderne en collaboration avec le Portugal. Mais il fut rapidement horrifié par la brutalité de la traite. Dans une série de lettres déchirantes au roi Jean III de Portugal en 1526, il suppliait : "Chaque jour, des marchands enlèvent nos sujets, enfants de ce pays, fils de nos nobles et vassaux, même des gens de notre propre famille." Il dénonçait la "corruption et la dépravation" qui gagnaient son royaume. La réponse portugaise fut glaciale : le commerce était plus important que la foi. Ils contournèrent son autorité, traitant directement avec des chefs locaux corrompus et alimentant la guerre civile.

IV. La Trahison Fraternelle : Des Guerres Nourries de l'Intérieur

Le "pacte de fer" retourna les Africains les uns contre les autres, transformant la société de l'intérieur.

La mécanique implacable

Des empires militaires comme ceux d'Oyo, du Dahomey et des Ashanti bâtirent leur puissance sur le "gun-slave cycle" (le cycle fusil-esclave). Les armes obtenues sur la côte leur permirent de lancer des raids toujours plus loin à l'intérieur des terres, capturant des populations moins bien armées. Ces captifs étaient ensuite échangés contre de nouvelles armes, qui servaient à mener de nouveaux raids. C'était un système auto-entretenu de violence, où la survie d'un royaume dépendait de sa capacité à en détruire un autre.La parole des victimes

Ottobah Cugoano, capturé enfant dans l'actuel Ghana avant de devenir un abolitionniste à Londres, a décrit cette trahison avec des mots poignants dans ses Pensées et sentiments sur le mal de l'esclavage (1787). Il dénonça "les brigands de [sa] propre nation" qui l'avaient enlevé et vendu. Il expliquait comment la peur et la méfiance avaient détruit les liens sociaux : "Quand j'étais dans mon pays, je n'avais aucune idée qu'il y avait des hommes blancs [...] Mais si un navire arrivait sur la côte, mes cruels compatriotes [...] rôdaient et cherchaient qui ils pouvaient attraper." La demande européenne avait créé une offre africaine, au prix de la fraternité.

V. La Condamnation Divine : Exode 21:16

"Celui qui enlèvera un homme et le vendra, s'il est trouvé en sa possession, sera puni de mort."

Application historique : Le massacre du Zong

En 1781, le navire négrier Zong était en route pour la Jamaïque. Le capitaine Luke Collingwood, pour faire face à un manque d'eau potable et sachant que l'assurance couvrirait les esclaves "perdus en mer" mais pas ceux morts de maladie à bord, ordonna de jeter 132 captifs africains vivants par-dessus bord. Jugé à Londres, il ne fut pas accusé de meurtre, mais de fraude à l'assurance. Le tribunal lui donna raison.Le verdict biblique

Cet événement choqua la conscience britannique et galvanisa le mouvement abolitionniste. Le pasteur James Ramsay, dans son Essai sur le traitement et la conversion des esclaves africains (1784), cita ce massacre comme la preuve de la dépravation totale du système. Faisant écho à Exode 21:16, les abolitionnistes martelèrent que les négriers, et par extension la nation qui les tolérait, étaient coupables d'un crime capital aux yeux de Dieu.

Conclusion : L’Heure du Jugement

Les chaînes de la traite transatlantique furent forgées et rivées par deux mains complices : celle de l'Europe, qui transforma l'Afrique en un champ de tir pour alimenter ses colonies, et celle des élites africaines qui, prises au piège ou par ambition, choisirent d'échanger leur peuple contre la puissance du fer et de la poudre. Le christianisme, dans sa doctrine, ne fut pas le carburant de ce crime, mais bien un obstacle que le profit a balayé. Exode 21:16 reste l'acte d'accusation intemporel contre ce pacte diabolique, un rappel éternel que la vente d'un frère est un péché qui appelle le châtiment, quelle que soit la couleur de la main qui vend et de celle qui achète.

Épilogue

Lorsque la France abolit définitivement l’esclavage en 1848, le décret lu aux nouveaux affranchis dans les colonies ne se contentait pas d'un acte administratif. Il portait une charge morale et spirituelle, reconnaissant implicitement la transgression fondamentale qui avait été commise. En ordonnant la libération au nom de la République et "au nom de Dieu", les abolitionnistes comme Victor Schœlcher ne faisaient que reconnaître une vérité que les négriers avaient tenté d'ignorer pendant des siècles : devant Dieu, et désormais devant les hommes, nul ne peut posséder son frère.

Sources :

Archives : Torre do Tombo (Portugal), Arquivo Histórico Ultramarino (Lisbonne), Archives nationales d’outre-mer (France).

Ouvrages :

The Slave Trade (Hugh Thomas, 1997) : détails des défaites militaires.

Africa and Africans in the Making of the Atlantic World (John Thornton, 1998) : mécanismes des alliances.

The Atlantic Slave Trade: A Census (Philip Curtin, 1969) : statistiques des armes.

Sources primaires :

Lettres d’Affonso Ier du Kongo (1526).

Journal de Thomas Phillips (1694).

Trans-Atlantic Slave Trade Database (Université Emory).

Contact

Nous répondons à vos questions sur la foi.

hello@reponseschretiennes.com

+221-77-123-4567

© 2025. All rights reserved.