Le Mythe de l'Absence d'Esclavage en Égypte – Quand le Déni Linguistique Tente de Réécrire l'Histoire

Certains afrocentristes comme Jean-Philippe Omotunde affirment que l’esclavage n’existait pas en Égypte antique, sous prétexte qu’aucun mot ne correspondrait à “esclave” en égyptien ancien. Cet argument, séduisant mais fallacieux, repose sur un sophisme étymologique : nier une réalité historique par l’absence supposée d’un terme précis.

KÉMETISMEANIMISMERÉFUTATIONS

Vérité Le Noir

8/12/20256 min read

Introduction : Le Mot et la Chose

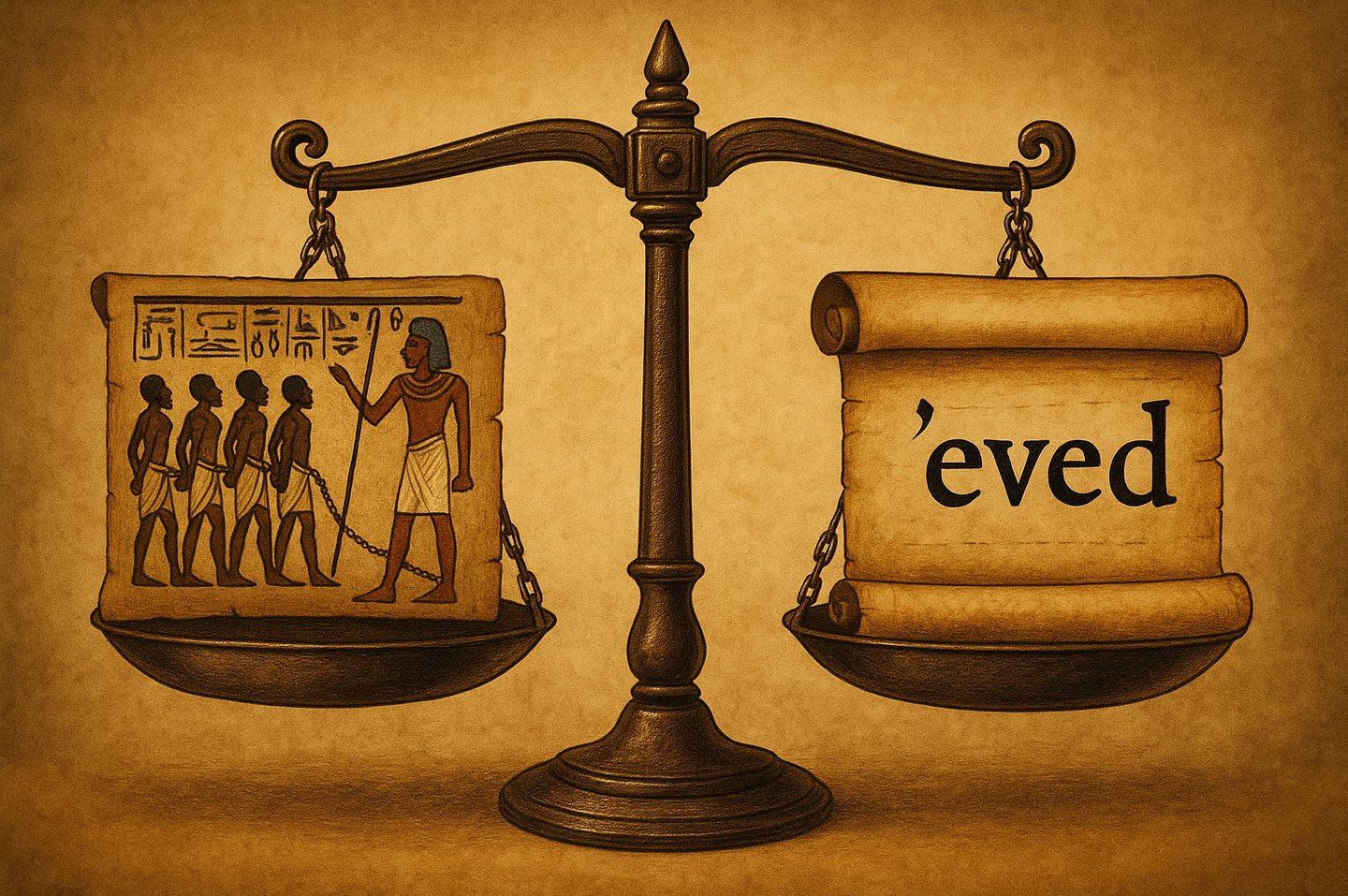

Dans la quête légitime de réhabiliter la grandeur des civilisations africaines, une affirmation audacieuse est souvent avancée pour exonérer l'Égypte pharaonique de la pratique de la servitude à grande échelle : le mot "esclave", tel que nous le comprenons aujourd'hui, n'existerait pas dans la langue égyptienne ancienne. L'implication est simple et puissante : si le mot n'existe pas, la réalité qu'il décrit – l'esclavage "chattel" déshumanisant de la traite transatlantique – n'existait pas non plus. Kemet aurait été une société fondamentalement juste.

Cet argument, bien que séduisant, est une manipulation linguistique et une falsification de la réalité historique. Il repose sur un anachronisme volontaire. Une analyse des termes égyptiens et des preuves archéologiques démontre non seulement que la servitude était une institution bien réelle en Égypte, mais que la logique utilisée pour le nier est un sophisme qui, si on l'appliquait à la Bible, mènerait à des conclusions éclairantes sur la nature unique de la loi biblique.

1. L'Anachronisme du Mot "Esclave"

Il est vrai que le mot "esclave", dans notre esprit moderne, est indissociable de la traite transatlantique et du concept d'esclavage "chattel" – où l'être humain est réduit à une simple marchandise. Ce concept spécifique, avec son fondement racial, est une réalité des temps modernes. Appliquer ce terme précis de manière rétroactive aux sociétés antiques, qu'elles soient égyptiennes ou hébraïques, est un anachronisme. Les sociétés anciennes parlaient de "serviteurs", de "captifs", de "propriété animée", avec des réalités juridiques variées.

La vraie question n'est donc pas de savoir si le mot "esclave" existait, mais si une réalité de servitude forcée et de possession d'êtres humains existait. Et sur ce point, les preuves sont accablantes.

Mais, avant même d'analyser les textes anciens, il est essentiel de comprendre que le mot "esclave" que nous utilisons aujourd'hui est lui-même un anachronisme. Il ne vient ni de l'hébreu, ni du grec, ni de l'égyptien. Il a une origine beaucoup plus récente et géographiquement très spécifique.

L'Origine du Mot : Le mot "esclave" vient du latin médiéval sclavus, qui est une déformation du mot "Slave". Pourquoi ? Parce que durant le haut Moyen Âge (autour du IXe-Xe siècle), un commerce massif d'êtres humains a eu lieu en Europe, et les victimes principales de ce commerce étaient les peuples slaves d'Europe de l'Est, capturés par les Vikings ou lors de guerres et vendus sur les marchés de l'Empire byzantin ou du monde arabo-musulman. Ils étaient si nombreux que leur nom ethnique ("Slave") est devenu synonyme de leur condition ("esclave") dans de nombreuses langues européennes.

Les Implications de ce Fait Historique sont Immenses :

Cela Prouve l'Anachronisme : Appliquer le mot "esclave", né d'une réalité européenne du IXe siècle, pour juger des textes égyptiens ou hébreux écrits des milliers d'années auparavant est une erreur historique fondamentale.

Cela Démolit l'Idée d'un Esclavage "Racial" Originel : L'histoire même de notre mot "esclave" nous rappelle que la servitude de masse n'a pas toujours été une question de "noirs contre blancs". Pendant des siècles, en Europe, ce furent des Blancs (les Slaves) qui furent les esclaves par excellence, vendus par d'autres Blancs (Vikings, Germains) à des empires méditerranéens. L'idée de lier intrinsèquement la servitude à la couleur de la peau est une perversion beaucoup plus tardive, celle de la traite transatlantique.

Cela Met en Lumière la Vision Biblique : La Bible, précisément parce qu'elle n'utilise pas un terme racial, est moralement supérieure. Le mot hébreu 'eved ("serviteur") n'est lié à aucune ethnie. Il décrit une condition sociale, pas une identité raciale. C'est pourquoi la Loi mosaïque peut commander de bien traiter le serviteur et de libérer le fugitif, quel qu'il soit, car son humanité prime sur sa condition.

En conclusion, non seulement l'argument sur "l'absence du mot esclave en Égypte" est factuellement faux, mais l'histoire même de ce mot prouve que la tentative de racialiser le débat sur la servitude antique est une erreur. La tragédie de la servitude n'est pas une histoire de race, mais une histoire de pouvoir, qui a frappé tous les peuples, y compris les Européens, avant d'être systématisée de manière raciale lors de la traite transatlantique.

2. La Réfutation Linguistique : Les Mots de la Servitude en Égypte

La langue égyptienne ancienne possédait un vocabulaire riche et précis pour désigner différents états de servitude.

Le Mot Clé : Ḥm (Hem)

Le terme le plus proche de notre "esclave" est le mot ḥm. Il désigne une personne qui est la propriété légale d'une autre entité (un individu, un temple ou l'État). Les textes administratifs et juridiques distinguent clairement les ḥmw (pluriel de ḥm) des rmṯ (les "gens", les hommes libres). Des contrats de vente sur papyrus, des listes de personnel et des testaments mentionnent explicitement l'achat, la vente et la transmission en héritage de ces ḥmw.Autres Termes de Servitude :

Au-delà de ḥm, d'autres mots décrivent la servitude. Le terme bȝk signifiait "serviteur" mais pouvait aussi désigner une personne soumise à un travail forcé. De plus, les textes royaux utilisent des expressions spécifiques comme sqr-ˁnḫ ("frappé vivant") pour désigner les prisonniers de guerre, qui constituaient la source principale de main-d'œuvre servile.

Conclusion Linguistique : La langue égyptienne ancienne possédait un vocabulaire précis pour la servitude. Affirmer que le concept n'existe pas est une contre-vérité.

3. La Réfutation Historique et Archéologique : Les Preuves de la Réalité

Au-delà des mots, les preuves matérielles de la servitude forcée en Égypte sont omniprésentes.

Les Scènes de Tribut et de Captivité : Les fresques des tombes de hauts dignitaires, comme celle de Huy, vice-roi de Nubie sous Toutânkhamon, sont des témoignages visuels irréfutables. Elles représentent des processions de captifs nubiens et syriens, clairement enchaînés, présentés au pharaon comme un butin humain.

Les Annales Royales : Les pharaons eux-mêmes se vantaient de leurs exploits. Les annales de Thoutmosis III dénombrent méticuleusement les prisonniers ramenés de ses campagnes en Nubie et au Levant pour servir sur les domaines des temples ou les chantiers royaux.

Conclusion Historique : Nier l'existence de la servitude forcée en Égypte, c'est nier des milliers de documents textuels et iconographiques. C'est du négationnisme historique.

4. La Bible Mise à l'Épreuve du Même Sophisme

Acceptons pour un instant la méthode de raisonnement proposée. Si l'absence du mot moderne "esclave" disculpe l'Égypte, que nous dit la Bible sur la servitude ?

Le mot hébreu principal est 'eved (עֶבֶד), qui se traduit par "serviteur" ou "esclave". Il ne correspond pas non plus au concept de "chattel" de la traite. Cependant, la Loi mosaïque entoure cet état de servitude de protections juridiques si radicales pour l'époque qu'elles le rendent moralement méconnaissable par rapport aux pratiques des empires voisins.

Protection de la Vie : Un maître qui frappe son 'eved et le tue est "puni de mort" (Exode 21:20). La vie du serviteur a une valeur absolue.

Droit à la Liberté en cas de Mutilation : Si un maître blesse son 'eved, il doit l'affranchir gratuitement (Exode 21:26-27).

Droit d'Asile : La loi la plus révolutionnaire est sans doute Deutéronome 23:15-16, qui interdit de renvoyer un serviteur fugitif à son maître. Cette loi sape à la racine l'institution de la servitude comme propriété absolue.

Le concept d'esclavage "chattel", avec la déshumanisation totale de l'individu, est une réalité juridiquement absente de la Loi de Moïse. La Bible, en accordant au serviteur des droits fondamentaux, le reconnaît comme une personne humaine et non comme une simple marchandise.

La différence fondamentale n'est donc pas dans les mots, qui sont tous deux anachroniques, mais dans le statut moral et légal accordé à la personne asservie. En Égypte, il était un butin de guerre ou une propriété. Dans la Loi biblique, il est un être humain dont la dignité est protégée par Dieu lui-même.

Conclusion Finale :

L'argument sur l'inexistence du mot "esclave" en Égypte est une double faillite. Il est factuellement faux, car la langue égyptienne avait des mots précis pour la servitude. Et il est logiquement malhonnête, car il utilise un sophisme qui, si on l'appliquait à la Bible, ne ferait que mettre en lumière la supériorité morale révolutionnaire de la loi biblique. La véritable dignité ne se trouve pas dans la réécriture d'un passé idéalisé, mais dans la confrontation honnête avec la vérité, aussi complexe soit-elle.

Contact

Nous répondons à vos questions sur la foi.

hello@reponseschretiennes.com

+221-77-123-4567

© 2025. All rights reserved.