Le clergé égyptien : les premiers bons bons pasteurs ?

Découvrez comment le clergé de l'Égypte antique préfigurait les dérives spirituelles modernes : offrandes obligatoires, domination religieuse, richesse élitaire. Un regard critique, biblique et documenté.

KÉMETISMERÉFUTATIONSANIMISME

Vérité Le Noir

8/5/20255 min read

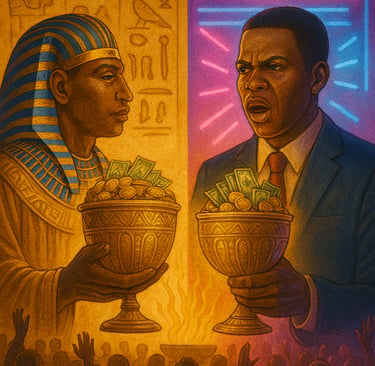

Le clergé égyptien : les premiers bons bons pasteurs ?

Introduction – Quand le divin devient rentable

« Apportez vos offrandes, construisez des temples, honorez les dieux… sinon le chaos s’abattra sur vous. »

Ces injonctions, issues des temples monumentaux de l’Égypte ancienne, trouvent aujourd’hui un étrange écho dans les discours de certains pasteurs modernes. Dans bien des églises d’Afrique, on promet la bénédiction divine en échange d’une “semence”, d’une dîme, d’une offrande. Cette économie du sacré, où le fidèle paie pour “activer sa bénédiction”, n’est pas neuve.

Ce modèle s’enracine dans un héritage plus ancien, pharaonique, ritualisé, institutionnalisé : celui du clergé égyptien antique. Loin des images romantiques d’un savoir sacré éclairé, ce clergé fut l’un des plus riches et puissants de l’histoire, maîtrisant les rouages du pouvoir, les consciences du peuple… et les finances de l’empire.

Cet article se propose d’explorer ce parallèle dérangeant : et si les premiers “pasteurs de prospérité” étaient les prêtres d’Amon, d’Atoum ou de Rê ?

1. L’humain, créé pour servir les dieux

Les cosmogonies égyptiennes l’affirment sans détour : l’homme a été créé pour servir les dieux, les nourrir par ses offrandes, les honorer par ses rituels.

Texte des pyramides – Hymne à Atoum (Utterance 600) :

« Les humains sont sortis de mes larmes pour m’adorer, pour offrir ce que j’aime et maintenir la Maât. »

Temple d’Edfou, époque ptolémaïque :

« Les dieux ont créé l’humanité afin qu’elle accomplisse les rituels et présente des offrandes, qu’elle travaille dans leurs temples et rende hommage à leur grandeur. »

Papyrus de Leyde I 350 – Hymne à Amon :

« J’ai créé les êtres humains pour que leur cœur me célèbre dans mes temples, pour qu’ils accomplissent les choses que j’aime et chassent le chaos par des offrandes. »

Dans cette vision, l’humain n’est pas un être libre ni un enfant de Dieu. Il est un instrument du sacré, un serviteur destiné à maintenir l’ordre cosmique par ses gestes, ses dons, ses sacrifices.

2. Le clergé égyptien : richesse, pouvoir, influence

Le clergé, notamment celui d’Amon à Thèbes, accumule dès le Nouvel Empire un pouvoir économique et politique gigantesque.

À la XVIIIe dynastie, les prêtres d’Amon contrôlent plus des deux tiers des terres fertiles de Haute-Égypte.

Ils disposent de serviteurs, scribes, bateaux, ateliers, réserves de céréales et peuvent octroyer des prêts agricoles avec intérêt.

Ils influencent directement la cour royale. À certains moments, comme à la fin du Nouvel Empire, ils éclipseront même l’autorité pharaonique.

Papyrus Harris I (règne de Ramsès III) :

« J’ai donné au temple d’Amon des terres innombrables, des serviteurs, des bœufs, des navires, de l’or, du cuivre et de l’argent en abondance. »

Nicolas Grimal, “Histoire de l’Égypte ancienne” (Fayard, 1988) :

« Le clergé d’Amon disposait d’un pouvoir foncier et économique supérieur à celui de tout autre clergé antique. Il gérait des domaines immenses et une population dépendante. »

Les temples devenaient ainsi de véritables États dans l’État, accumulant offrandes, terres et influence, au nom des dieux.

3. Une sagesse élitiste : la vraie nature de la Maât

La Maât est souvent célébrée aujourd’hui comme une sagesse universelle, symbole d’ordre et de justice. Mais dans l’Égypte pharaonique, elle servait surtout à légitimer un ordre hiérarchique rigide.

Livre des morts, chapitre 125 :

« Je n’ai pas insulté un supérieur. Je n’ai pas élevé la voix contre un noble. »

Maximes de Ptahhotep :

« Ne t’oppose pas à ton supérieur, même s’il est dans l’erreur. »

La Maât ne défend pas les opprimés contre les puissants. Elle exige l’acceptation de la hiérarchie établie. Elle sanctifie l’ordre établi par les dieux et les rois. Elle est une sagesse d’État, non une grâce universelle.

4. Abus du clergé : des preuves historiques

Certains documents anciens mentionnent explicitement les abus ou les exigences excessives du clergé.

Stèle de Piânkhy (XXVe dynastie) :

Le texte reproche à certains prêtres leur enrichissement abusif, leur négligence spirituelle et leur domination sur le peuple.

Stèle de la famine (Île de Sehel, époque ptolémaïque mais se référant à l’Ancien Empire) :

Le roi Djoser accorde aux prêtres de Khnoum des privilèges fonciers et fiscaux. En retour, les prêtres exigent du peuple des tributs “au nom de la crue du Nil”.

Ces documents confirment que le clergé pouvait instrumentaliser les catastrophes naturelles ou les nécessités rituelles pour accroître ses revenus.

5. Dieu contre les égrégores : la Bible prend le contre-pied

Dans son livre polémique “Ces dieux et ces égrégores qui tuent le peuple noir”, Doumbi-Fakoly affirme que le Dieu biblique est un égrégore colonial, une entité créée pour soumettre les Africains.

Mais que dit réellement l’histoire religieuse ?

Les dieux kamites étaient liés à l’élite impériale, aux dynasties royales, aux guerres d’expansion.

Ils justifiaient l’esclavage rituel, l’inceste dynastique et l’exploitation du peuple à travers les temples.

La Maât servait un ordre pyramidal, où le peuple n’avait pas de droit spirituel personnel.

Les cultes animistes exigent toujours des sacrifices pour apaiser les esprits – ce qui s’apparente précisément à la définition d’un égrégore (entité nourrie par la conscience collective).

À l’inverse, le Dieu biblique :

Psaume 50:12-13 : « Si j'avais faim, je ne te le dirais pas ; car le monde est à moi et tout ce qu’il contient. Est-ce que je mange la chair des taureaux ? Bois-je le sang des boucs ? »

Actes 17:25 : « Il n’est point servi par des mains humaines comme s’il avait besoin de quoi que ce soit. »

Osée 6:6 : « Car j’aime la fidélité et non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. »

Le Dieu de la Bible ne se nourrit pas de rituels humains. Il se donne Lui-même. Il n’exige pas des offrandes pour survivre. Il offre la vie gratuitement, par grâce.

Conclusion – Deux modèles spirituels, deux visions du divin

Le clergé égyptien a inventé un système religieux où l’homme est un rouage. Il sert les dieux en travaillant, en donnant, en obéissant sans poser de question. Son rôle est de maintenir l’ordre sacré au prix de sa liberté.

Aujourd’hui encore, ce modèle survit dans certaines expressions religieuses modernes, où la bénédiction dépend de l’offrande, où le fidèle est au service de l’institution, et où le clergé s’enrichit au nom du sacré.

Mais l’Évangile bouleverse ce schéma. Dieu n’a pas besoin de nous, mais Il nous aime. Il ne cherche pas à être servi, mais à servir (Marc 10:45). Il ne réclame pas notre argent, mais notre cœur.

Le choix est devant nous : perpétuer l’héritage des temples d’or et des sacrifices humains, ou embrasser la liberté offerte par un Dieu vivant, personnel, et désintéressé.

Contact

Nous répondons à vos questions sur la foi.

hello@reponseschretiennes.com

+221-77-123-4567

© 2025. All rights reserved.